まだまだ続く ― 2012/07/17 23:53

展示用のディオラマは家の部分だけでもさっさと完成させないと。小物中物の製作の残りは姉がやってくれているので並行して進みます。いやぁ、ひとりですべてやっていたら今回は確実に商品が減っていました。このあたりの時間配分ミスは後の反省点として、展示用家屋の様子です。

床の間の工事が完成しました。後は色をつけて壁紙貼ってここは完成です。昨日よりあまり進んでないように見えますが、床の間を床の間にする、要は床の部分が複雑で手間を食うのです。もちろん今日はここまで完成して終わりなんてことはなく、すでにほかの部分まで進行しています。時間が勝負なんだ。

床の間の工事が完成しました。後は色をつけて壁紙貼ってここは完成です。昨日よりあまり進んでないように見えますが、床の間を床の間にする、要は床の部分が複雑で手間を食うのです。もちろん今日はここまで完成して終わりなんてことはなく、すでにほかの部分まで進行しています。時間が勝負なんだ。

高くなっているところの天板は合わせ木にしました。木目の見える仕上がりを予定しており、そのために適した一枚板がありませんでした。なので合わせ木にして不自然を解消しています。手前は一般的に物入れになっており、ふたの部分の色が違います。そのためここのパーツは接着していません。色をつけてから接着します。単純に見えるのだけど、物入れ部分のふたは周囲を45度で結ぶ重ね装飾をしているし、パーツ数も意外にあります。ただ、冬のときに作ったノウハウが活きました。やってなかったらもう終わってた、自分が。床の間は二段構造です。それぞれ手間ですよ~。

高くなっているところの天板は合わせ木にしました。木目の見える仕上がりを予定しており、そのために適した一枚板がありませんでした。なので合わせ木にして不自然を解消しています。手前は一般的に物入れになっており、ふたの部分の色が違います。そのためここのパーツは接着していません。色をつけてから接着します。単純に見えるのだけど、物入れ部分のふたは周囲を45度で結ぶ重ね装飾をしているし、パーツ数も意外にあります。ただ、冬のときに作ったノウハウが活きました。やってなかったらもう終わってた、自分が。床の間は二段構造です。それぞれ手間ですよ~。

中天井があります。この手のタイプの床の間は中天井が一種の装飾として存在します。展示用としては、見やすさと明るさ確保のため天井を抜いていますが、この部分は床の間としての調和のため抜きませんでした。しかし、手前から見る側の壁は抜いてありますから、見る分には支障ありません。このあたりの采配はワンフェスでのお客さん体験が活きています。

中天井があります。この手のタイプの床の間は中天井が一種の装飾として存在します。展示用としては、見やすさと明るさ確保のため天井を抜いていますが、この部分は床の間としての調和のため抜きませんでした。しかし、手前から見る側の壁は抜いてありますから、見る分には支障ありません。このあたりの采配はワンフェスでのお客さん体験が活きています。

中天井は内側の壁についています。これは組み立ててから塗装する上でやりやすい仕組みで、かつ強度がこの方が高いです。

中天井は内側の壁についています。これは組み立ててから塗装する上でやりやすい仕組みで、かつ強度がこの方が高いです。

この写真だとよくわかりますが、柱がH型になっています。従来は一本の角柱に壁を横からつける方法でしたが、壊れやすいのと、精度がきびしくなるため、H型で挟み込む構造にしました。一応、幅は4mmで、壁の合板は3.6mmだから余裕があるはずなのに、けっこうひっかかります。これは非常にまずいんですね。床の間のパーツは壁と密着するから、壁紙を貼るとその厚みではまらなくなります。合板の厚みはもともと正確でないのと、ヒノキも細い材ほど狂いは出ます。その両方がちょうどかちあったみたいです。対処法は、接触するどちらかのパーツを削ることです。まあ、手間の少なさを考えれば床の間のパーツを削るべきでしょうなぁ。最後に微調整すれば問題なし !

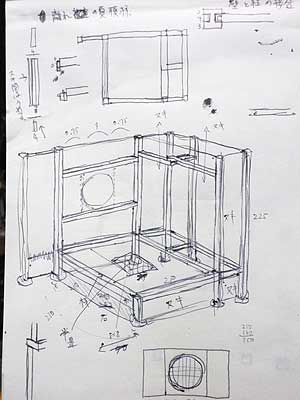

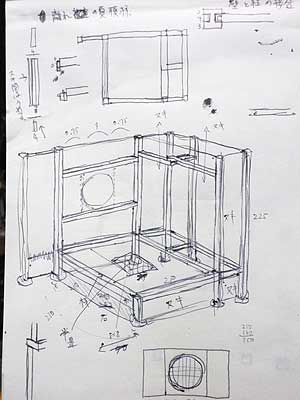

こちらが設計図。いい加減もいいとこですね、書いた人にしかわからないですねこれ。高さと畳の周囲は簡単に長さが決まるのですが、ほかの部分は庭の広さ、ディオラマのサイズ、バランスなどから決定されるため、長さの記載がありません。それでも材料を計算して買ってくるんだからよく考えると謎ですな。ええ、丸窓があります。書いてありませんがその前には障子がつきます。大変そうに見えるでしょう、事実大変です。でも明日にはもう出来上がっています。その大変なものをいかにして単純かつ簡単に作るか、設計は見た目やサイズの問題より、どうやって作るかに時間がかかります。今回採用したH型柱もどうやって作るかの一部です。

こちらが設計図。いい加減もいいとこですね、書いた人にしかわからないですねこれ。高さと畳の周囲は簡単に長さが決まるのですが、ほかの部分は庭の広さ、ディオラマのサイズ、バランスなどから決定されるため、長さの記載がありません。それでも材料を計算して買ってくるんだからよく考えると謎ですな。ええ、丸窓があります。書いてありませんがその前には障子がつきます。大変そうに見えるでしょう、事実大変です。でも明日にはもう出来上がっています。その大変なものをいかにして単純かつ簡単に作るか、設計は見た目やサイズの問題より、どうやって作るかに時間がかかります。今回採用したH型柱もどうやって作るかの一部です。

今日も一日お疲れ様でした。でも展示作りは楽しいですね。一個だけ作ればいいというのは絶大な効力ですよ。マンドラゴラで一番難しいのが、どうやって低価格で量産するかを考えることですから。

この写真だとよくわかりますが、柱がH型になっています。従来は一本の角柱に壁を横からつける方法でしたが、壊れやすいのと、精度がきびしくなるため、H型で挟み込む構造にしました。一応、幅は4mmで、壁の合板は3.6mmだから余裕があるはずなのに、けっこうひっかかります。これは非常にまずいんですね。床の間のパーツは壁と密着するから、壁紙を貼るとその厚みではまらなくなります。合板の厚みはもともと正確でないのと、ヒノキも細い材ほど狂いは出ます。その両方がちょうどかちあったみたいです。対処法は、接触するどちらかのパーツを削ることです。まあ、手間の少なさを考えれば床の間のパーツを削るべきでしょうなぁ。最後に微調整すれば問題なし !

今日も一日お疲れ様でした。でも展示作りは楽しいですね。一個だけ作ればいいというのは絶大な効力ですよ。マンドラゴラで一番難しいのが、どうやって低価格で量産するかを考えることですから。

最近のコメント